Prof. Dr. Antonio Alexandre Bispo

Universidade de Colonia

ANAIS BRASIL-EUROPA

ESTUDOS CULTURAIS E MUSICOLOGIA EM CONTEXTOS GLOBAIS

Prof. Dr. Antonio Alexandre Bispo

Universidade de Colonia

ANAIS BRASIL-EUROPA

ESTUDOS CULTURAIS E MUSICOLOGIA EM CONTEXTOS GLOBAIS

ACULTURAÇÃO DE COREANOS E CHINESES

PESQUISA E EDUCAÇÃO MUSICAL

GINÁSIO ESTADUAL DE SÃO PAULO

ETNOMUSICOLOGIA

FACULDADE DE MÚSICA E EDUCAÇÃO MUSICAL DO

INSTITUTO MUSICAL DE SÃO PAULO

RECAPITULANDO PESQUISA

DE CLAUDIA DAFFARA

1973

Coreanos, chineses e japoneses em São Paulo - imigração asiática para o Brasil - Bairros marcados por imigrantes do Extremo Oriente - O Instituto Musical de São Paulo em bairro oriental - O Ginásio do Estado de São Paulo - Alunos de ascendência coreana - Pesquisa de contextos familiares -Orientais e brasileiros de diferentes regiões - O papel da religião e filosofia em processos aculturativos - Aplicações educativas

Coreanos, japoneses e chineses emigraram em grande número para São Paulo em diferentes épocas do século XX. Passaram a constituir considerável parcela populacional na cidade em expansão e marcaram com a sua presença os bairros em que se estabeleceram. Alteraram a configuração demográfica de bairros que em parte possuiam antiga história e características, a fisionomia de espaços urbanos e a vida social e cultural de comunidades.

Imigração asiática para o Brasil

Essa presença foi diversificada sob vários aspectos, dependendo das regiões das quais provieram e da época das imigrações. Trouxeram consigo condicionamentos culturais, mentais e psíquicos, modos de ver o mundo e o homem, costumes e tradições, passando a vivenciar complexos processos de interações e integrativos na na sociedade que os acolheu. Estes foram marcados por anelos contrastantes de afirmação cultural de origens com a manutenção de língua, modos de vida e tradições e, concomitantemente, de adaptação, assimilação e de mudanças culturais. Perspectivas de vida e consciência de identidade modificaram-se através das gerações. Se os primeiros imigrantes tinham em geral o intento de retornar alguma vez a seus países, procurando para isso manter a língua, elos e tradições, passando a seus filhos, estes, já nascidos no Brasil consideravam-se já como brasileiros. Em gerações seguintes, a consciência quanto às origens poderia despertar e com ela o interesse pela história e cultura de antepassados e dos próprios condicionamentos culturais.

Imigração oriental e estudos de folclore

Em determinadas épocas, como resultado de conflitos globais, levantaram-se vozes que viam na imigração asiática um perigo amarelo para o Brasil. Nos estudos culturais, em particular naqueles de Folclore, a presença e cultura de imigrantes e seus descendentes foram negligenciados por muitas décadas. Voltados a um folclore considerado como nacional, as diferenças culturais dos imigrados eram toleradas apenas como um passo temporário na sua assimilação. Esta devia ser fomentada na formação de novas gerações com a transmissão e o cultivo de expressões folclóricas consideradas como nacionais nas escolas, em particular através da música. Essa orientação marcou por décadas o ensino do Canto Orfeônico nas décadas de 1930 e 1940, e as publicações com composições para fins escolares surgidas continuaram a ser usadas nas décadas que se seguiram.

Bairros marcados por imigrantes do Extremo Oriente

O significado dos bairros marcados pela presença oriental e das suas instituições não pôde mais deixar de ser constatado nos estudos culturais em meados da década de 1960. Esse reconhecimento inseriu-se no contexto mais abrangente dos anelos de renovação de perspectivas e procedimentos. A superação de um modo de pensar estreito, marcado por separações e divisões de esferas em diferentes sentidos, de categorizações de esferas étnicas, sociais, culturais como objeto de áreas de estudos passou a ser objetivo de um movimento que procurava orientar-se segundo processos ultrapassadores de separações. Essa orientação passou a ser seguida no Centro de Pesquisas em Musicologia então criado no âmbito do movimento Nova Difusão. Não a difusão de obras musicais destinadas à assimilação dos imigrantes e seus descendentes, mas a difusão de uma nova forma de pensar e agir, mais adequada à diversidade cultural da metrópole, de mais respeito humano e de maior reconhecimento do significado de seus aportes.

O Instituto Musical de São Paulo em bairro oriental

A necessidade e premência dessas reorientações de perspectivas fizeram-se sentir sobretudo em instituições de ensino e conservatórios que se localizavam em bairros mais marcados pela presença oriental. Este era o caso do Instituto Musical de São Paulo, localizado na Liberdade. Com a introdução do curso de Licenciatura em Educação Musical, em 1970/71, substituindo o antigo Canto Orfeônico, impôs-se reconsiderar programas e orientações. Instituindo-se em 1972 a disciplina Etnomusicologia, procurou-se conduzir os estudos no sentido da orientação teórica desenvolvida anteriormente, agora dirigida mais especificamente à formação de educadores. O pêso dado à consideração da literatura e do estado da pesquisa referentes a países do Extremo Oriente na Etnomusicologia no Instituto Musical de São Paulo representou uma exigência do próprio contexto em que se inseria a instituição.

A orientação da área de estudos foi primordialmente voltada à realidade e à atualidade, ao meio envolvente e aos processos vivenciados pelos imigrantes nas suas interações, integração e diferenciação. Vários dos estudantes de Etnomusicologia já atuavam como professores de música em escolas de diferentes graus, entre êles daquelas situadas na Liberdade e em bairros adjacentes, frequentadas sobretudo por alunos de ascendência oriental.

Para além de conhecimentos etnomusicológicos gerais segundo o estado das pesquisas e a literatura acessível, esses estudantes deviam ser sensibilizados para os pressupostos culturais dos seus alunos, assim como para com os processos culturais que vivenciavam nas suas interações. Os trabalhos de pesquisa desenvolvidos pelos estudantes de Etnomusicologia deviam contribuir também a que os próprios alunos tomassem consciência de seus condicionamentos culturais, de suas expressões tradicionais e dos processos transformatórios que vivenciavam. Pretendia-se com esse procedimento, aguçar a percepção para diferenças, a atenção e a valorização de diversidades, e ao mesmo tempo a auto-consciência na vivência esclarecida de processos culturais em que educadores e educandos se inscrevem. A Etnomusicologia foi compreendida neste sentido como Etnomusicologia Urbana.

O Ginásio do Estado de São Paulo

Um dos trabalhos desenvolvidos na área de Etnomusicologia foi realizado por Clauda Daffara, professora do Ginásio Estadual de São Paulo, apresentado como conclusão do curso. A pesquisa da cultura musical entre jovens de ascendência coreana, japonesa e chinesa em São Paulo baseou-se em observações, entrevistas e em questionários apresentados aos alunos do Ginásio. A maior parte dos alunos procediam das imediações, dos bairros da Liberdade, do Brás, da Mooca e do Ipiranga.

O Ginásio do Estado de São Paulo - Escola Estadual de São Paulo - escola pública fundada em 1894, foi o primeiro ginásio da cidade de São Paulo. Foii de grande significado para a história paulista, tendo sido nela formados intelectuais, artistas, cientistas, políticos e outras personalidades de projeção na vida pública da cidade e do país. Localizado junto ao Parque Dom Pedro II, a instituição foi marcada pelas cruciais transformações por que passou a região e as suas redondezas, entre elas aquelas demográficas marcadas pelo crescimento da presença de imigrantes chineses e japoneses.

A região do Parque Dom Pedro II, - a antiga várzea do Carmo ou do rio Tamanduateí - foi nas suas transformações, um dos principais temas tratados sob a perspectiva da história e da geografia urbana e da percepção de espaços em trabalhos interdisciplinares desenvolvidos na Universidade de São Paulo.

Como a pesquisadora registrou, as crianças e jovens procediam em geral de meio familiar modesto, de nível sócio-econômico médio a inferior. Nos questionários, os alunos deviam registrar o local de sua moradia, questão necessária para estudos de suas relações culturais com os respectivos bairros. A seguir, deviam fornecer dados a respeito de usos e costumes no seu meio familiar referentes à vida do quotidiano e a datas que constituem marcos no ciclo da vida, nascimento, noivado, casamento e morte. Um terceiro tópico dizia respeito a festas usualmente celebradas com familiares ou na comunidade de vida. A música vocal e instrumental consistia o quarto tópico. Por fim, indagava-se o pertencimento a uma determinada religião ou grupo religioso, com especial menção aos cantos religiosos e à música em práticas de culto e festivas.

Aspectos: alunos de ascendência coreana

Um dos exemplos desses questionários foi aquele preenchido por um aluno então da sexta série. nascido em Seoul, na Coréia, em 1959. Morador do bairro da Liberdade, na rua Conde de Sarzedas, todos os sete membros da sua família eram coreanos, nascidos em Seoul. Avós e outros parentes viviam na Coréia, com os quais continuavam a manter contatos. Era cristão, pertencente à comunidade católica coreana, sediada na rua Glicério, bairro da Liberdade.

Entre os aspectos da cultura do quotidiano e festivas do seu meio familiar menciona costumes referentes ao noivado, celebrado na casa da noiva e ao casamento, celebrado na casa do marido, festas de aniversário com cantos em coreano e português, assim como aquelas do calendário cristão. Salienta o significado do Natal na comunidade, considerando a participação não só de coreanos cristãos, quando então se cantam melodias tradicionais coreanas. Das suas palavras, que denotavam ainda o seu pouco domínio do português, a pesquisadora pôde constatar o significado da música como principal meio de sua integração na sociedade. O aluno expressava a sua preferência pela música popular brasileira. Nas suas palavras, então gravadas: „Eu gosto de música de muito rítmo e muito louca, por exemplo um sambão de muito rítmo. Todos os brasileiros se adoram e tornam alegres. A música é muito boa quando se está sozinho e triste, sem nada a fazer. Os instrumentos que eu mais aprecio são o violão e a bateria.“

Pesquisa de contextos familiares

Um outro procedimento da pesquisadora constituiu em, partindo dos alunos entrevistados, chegar a seus pais, podendo assim observar o seu meio familiar. Pode assim registrar cantos conhecidos e praticados da tradição oral. Encontrou pais que construiam instrumentos, de feição coreana ou brasileira, entre eles reco-reco de bambús e adufos com tampas de garrafas. Nesses contatos e observações de famílias de alunos, esteve em condições de considerar a memória familiar a partir de entrevistas com pessoas idosas. Estas foram em parte realizadas pelos próprios alunos com o objetivo de sensibilizá-los pelo seu próprio contexto cultural.

Orientais e brasileiros de diferentes regiões

Devido às diferentes origens dos alunos, foi possível obter conhecimentos de expressões culturais e práticas musicais de diferentes regiões do Brasil nas suas relações com imigrantes, permitindo então considerar a sua permanência e suas transformações nas interações sócio-culturais em São Paulo.

Uma dessas entrevistas foi realizada com a avó de um dos seus alunos, proveniente do Mato Grosso e denotando ser nascida de união de indígena com brasileiro, mas apresentando também traços asiáticos. No seu relato, descreveu o meio onde passara a sua infância no sertão, na região do pantanal, passando então a Cuiabá. Lembrou de expressões culturais relacionadas com a cidade, como as ruas de Baixo, da Prainha, de Cima, Areião, Beco Torto, Beco Quente, rua Nova e região do Porto com as suas embarcações fluviais. Forneceu dados sobre o artesanato, costumes alimentícios, práticas religiosas e de medicina popular. Conhecia alguns cantos transmitidos oralmente, entre êles um com o seguinte texto: Amor de Marinheiro: Amor de marinheiro/É amor de meia hora/O navio suspende o ferro/Lá vai, marinheiro, vai-se embora. Referiu-se a mudanças trazidas pela vinda de migrantes paraguaios, sobretudo em práticas da época da semana da Paixão e à prática de touradas. Transmitiu lendas que recordava.

Aspectos: alunos de ascendência japonesa

Nas suas considerações, a pesquisadora estabelece relações entre a música em processos urbanos tanto no Japão como em meio japonês ou de ascendência japonesa no Brasil. Elos entre o passado e o presente, persistências de expressões culturais tradicionais seriam mais facilmente constatáveis em zonas rurais e pequenos núcleos urbanos do que nas grandes cidades.

Nas pequenas cidades, pode-se observar com mais facilidade a vivência de festas tradicionais, o que valeria tanto para o Japão como para o Brasil. Em grandes cidades, como Tóquio ou São Paulo, essas expressões precisariam ser descobertas, detectadas por detrás de uma cobertura representada pelas edificações modernas e modos de vida cosmopolitas. A pesquisa dessa cultura por assim dizer submersa exigiria silêncio e introspecção.

Também em São Paulo o pesquisador podia descobrir por detrás das aparências e do ruído da cidade culturas diversas, surpreender-se ao ouvir a música de um shamisen. A rápida transformação ocorrida no Japão da época posterior à Guerra e os conflitos geracionais poderiam sugerir que, assim como no Brasil, o processo industrializador teria levado a uma aniquilação de expressões tradicionais e de uma identidade nipônica.

Dentre as expressões artísticas, seria a música aquela que mais se manteve com as suas características próprias, embora também novas composições denotavam a influência ocidental. Em círculos de migrantes, podia-se constar expressões musicais tradicionais em homenagem a espíritos de mortos, quase sempre de cunho moral. Alguns instrumentos ainda eram cultivados em São Paulo salientando-se o koto e o shamisen. A pesquisadora analisa e tece considerações sobre essa permanência e suas transformações a partir de observações de seus alunos e dos seus contextos familiares e de vida.

Nas suas pesquisas, observou o papel dos cantos infantís na vida familiar. Quando amigos do pai fazem visitas, cantam com as crianças cantos como Hotaru no Hicari ou Po pô pô. Vários alunos registraram que muitos cantos estavam caindo em esquecimento. Entre os nísseis e sanseis, já eram poucos aqueles que mantinham tradições de seus antepassados. Seus avós se esforçavam para que fossem mantidas vivas, estas, porém modificavam-se com a adoção de usos, costumes e música de brasileiros. Um aluno expressou a alegria de um pai com um filho que mantém hábitos e costumes, uma vez que este é um aluno. Este, porém, tem consciência de que seu filho será um sansei e terá apenas um pouco do herdado dos avós.

O papel da religião em processos aculturativos

No seu estudo, a pesquisadora salienta que o aspecto religioso e filosófico não deveria ser subestimado. As dimensões de tradições filosófico-religiosas e de visões do mundo do Oriente, sobretudo também do Budismo devia ser objeto de atenção dos estudos etnomusicológicos em contextos urbanos. Seria nessa esfera religioso-filosófica que seria possível considerar mais profundamente relações culturais entre chineses, coreanos e japoneses na sua presença em São Paulo. O processo de propagação do Budismo atingiu o Japão por último, mas também ali enraizou-se, fato o que a pesquisadora pôde constatar com os seus alunos. Muitos pais de nísseis eram budistas ou marcados pelo Budismo. Registrou tendências a uma concepção de vida na qual o viver é sofrer e que o sofrimento resulta de uma paixão que deve ser superada, o que determinaria uma atitude mental e psíquica que não poderia deixar de ser ignorada nos estudos culturais.

Aplicações na prática educativa

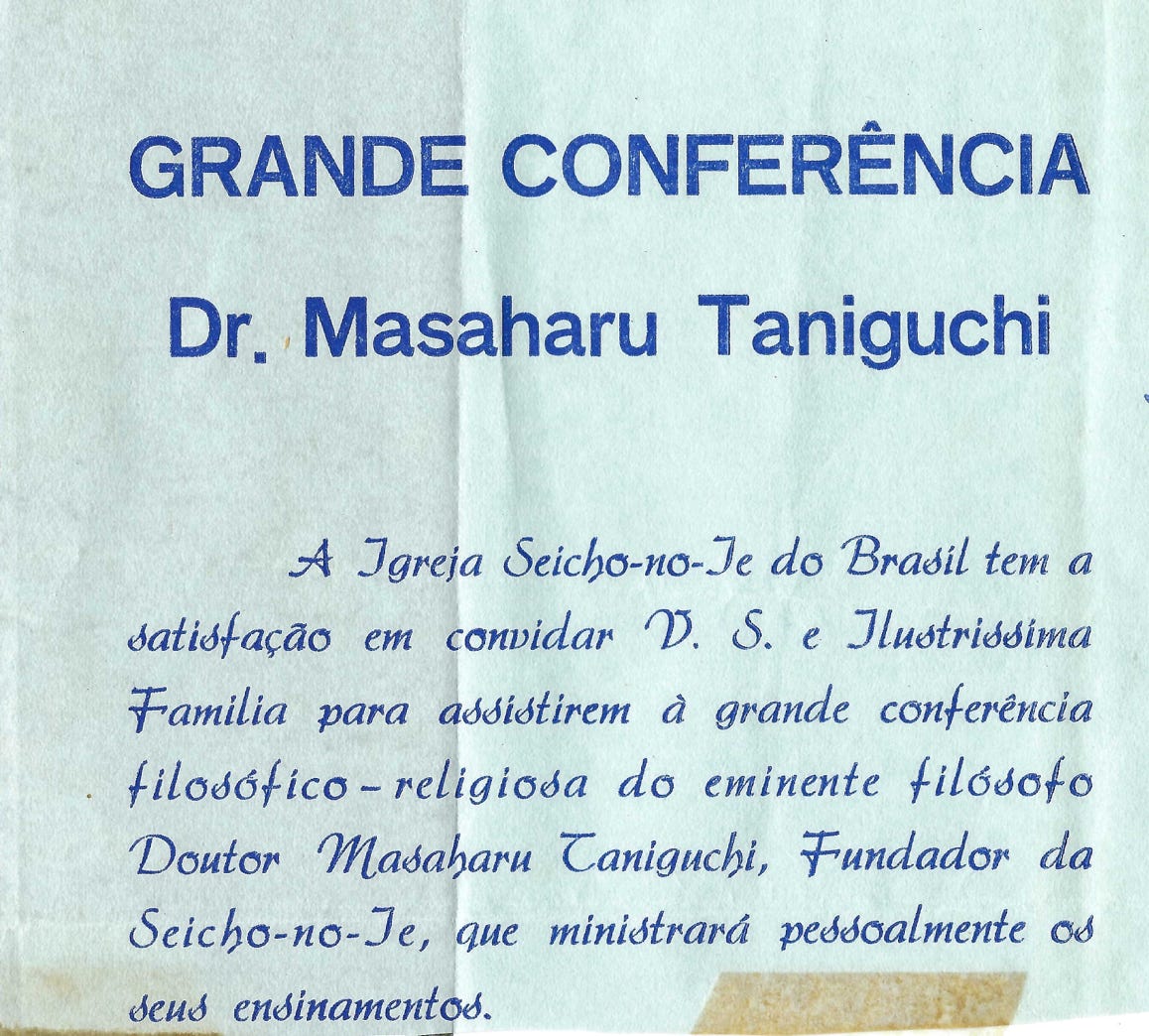

Em suas aulas de música, a pesquisadora tratou de um mundo sonoro percebido em princípio como estranho para os brasileiros. Gravações de práticas musicais em atos budistas realizadas em São Paulo foram apresentadas e discutidas. Notou, porém, que grande parte dos alunos de ascendência japonesa pertenciam a religiões outras do que os seus antepassados. Muitos eram católicos e outros pertenciam ao grupo religioso Seicho-no-te por influência de amigos. Na consideração de textos e cantos, a pesquisadora registrou a importância do conceito de harmonia como expreso no Komyo shinen no uta, ou canto da Grande Harmonia.