Prof. Dr. Antonio Alexandre Bispo

Universidade de Colonia

ANAIS BRASIL-EUROPA

ESTUDOS CULTURAIS E MUSICOLOGIA EM CONTEXTOS GLOBAIS

Prof. Dr. Antonio Alexandre Bispo

Universidade de Colonia

ANAIS BRASIL-EUROPA

ESTUDOS CULTURAIS E MUSICOLOGIA EM CONTEXTOS GLOBAIS

INSTITUTO MUSICAL DE SÃO PAULO

FACULDADE DE MÚSICA E EDUCAÇÃO MUSICAL

RECAPITULANDO PESQUISA DE

MARIA EXPEDITO BORGES DO AMARAL

1973/74

Cantos infantís na pesquisa e educação - Tradições orais e folclore aplicado - Problemas de grafia e transcrições - Nivelamento e estandartização - Estudos comparativos - Aspectos de análises - Lúdica e representações - Textos, relações palavra/música - Cantigas de ninar - Adaptações de textos e melodias - Cantos difundidos pela mídia - Música popular na prática escolar.

Cantos infantís e escolares na pesquisa e educação foi tema de central relevância na área de Etnomusicologia em cursos de formação de educadores em Educação Musical/Artística da Faculdade de Música e Educação Musical do Instituto Musical de São Paulo entre 1972 e 1974.

A introdução da Licenciatura em Educação Musical, substituindo o antigo Canto Orfeônico, exigiu revisões de concepções educativas e da literatura divulgada em publicações para fins escolares.

No Instituto Musical de São Paulo impôs-se de maneira particularmente acentuada a necessidade de reexames de conceitos e de cantos e práticas musicais, uma vez que a instituição tinha abrigado o Conservatório Paulista de Canto Orfeônico por décadas. A sua história era marcada pelo papel que desenvolvera no movimento orfeônico em São Paulo. Seus professores tinham desempenhado importante papel na formação de educadores que atuavam em muitas escolas da capital e do interior do Estado e muitos deles tinham-se salientado como autores de compêndios e coletâneas de cantos escolares para uso nas escolas.

Educadores ali formados em Canto Orfeônico tinham sido por décadas multiplicadores de ideais, procedimentos e repertórios orfeonistas.Tinham empregado cantos aprendidos na sua formação e difundidos em publicação na sua prática de ensino, em aulas e em eventos escolares. Os compositores que conheciam e surgiam como referenciais eram em grante parte aqueles que tinham atuado no Instituto. Com a mudança da legislação, eram agora obrigados a revalidar os seus diplomas frequentando cursos que levavam à Licenciatura, curta ou plena. Esse retorno aos estudos devia ser acompanhado por uma atualização de concepções, visões, ideais e procedimentos que tinham caracterizado o movimento orfeônico de décadas, tanto em nível nacional, como na sua contextualização paulista.

O movimento orfeônico, remontante ao século XIX, mas intensificado e marcado por desenvolvimentos políticos e político-culturas das décadas de 30 e 40, e suas extensões nos anos 50 e 60, tinha oferecido princípios e visões abrangentes que determinavam objetivos e finalidades da música nas escolas e a formação de professores. Conduzido segundo o ideário nacionalista, o Canto Orfeônico tinha tido um caráter por assim dizer hínico, sendo marcado pelo cultivo de hinos e cantos patrióticos, em muitos casos considerados juntamente com outros símbolos nacionais em compêndios e aulas.

Concomitantemente, o ensino de cantos da tradição popular ou criados com motivos folclóricos devia contribuir ao fortalecimento de sentimentos nacionais e regionais, de elos com a terra natal. Essa formação tinha dimensões sociais, o que se expressava no canto coletivo por ocasião de reuniões, festividades e atos oficiais, em particular por ocasião da celebração de datas nacionais. As relações entre a formação escolar orfeônica e a educação de massas através da música como agente de uma unidade naciona manifestavam-se da forma mais evidente nas grandes concentrações orfeônicas em estádios.

O fim do Canto Orfeônico e a exigência de revalidação de diplomas de educadores formados segundo os seus princípios e métodos, exigiu uma análise do seu ideário e dos cantos escolares que a êle serviam. Aqueles que retornavam aos estudos deviam ser sensibilizados para perceber sentidos e funções de uma prática de ensino e de um repertório que tinham seguido e que, em geral, não tinha sido questionado, que tinha sido visto como óbvio. Deviam ser preparados para um proceder refletido na sua prática educativa e na escolha dos cantos a serem transmitidos e entoados em classe e em eventos escolares.

A formação em cursos de Licenciatura devia contribuir, através de exames de cantos escolares marcados pela tradição orfeônica, à formação adequada de educadores musicais perante as novas situações e exigências de uma sociedade em constante transformação, marcada por diversidade, por processos culturais vivenciados por imigrantes de diferentes origens, migrantes de outras regiões do páis e por um crescente significado dos meios de comunicações. Os educadores deviam ter a percepção agucada para o reconhecimento de valores nessa complexidade de relações entre a pluralidade e a unidade, nas expressões culturais dos educandos a partir de seus pressupostos de origem, familiares, sociais e de sua inserção em contextos urbanos.

Levantamento e exame da literatura

O levantamento e exame de livros usados em aulas de música nas escolas e de publicações de cantos escolares iniciaram-se em meados da década de 1960 em cursos de Pedagogia Musical em conservatórios, nele se salientando docentes que também se dedicavam a estudos de História da Música e de Folclore. Os intentos de superação de modos de pensar e proceder segundo categorizações de objeto através de uma orientação da atenção a processos determinou a orientação interdisciplinar das reflexões. Os estudos foram conduzidos no âmbito do Centro de Pesquisas em Musicologia do movimento Nova Difusão, que, distanciando-se de uma compreensão de difusão cultural concebida como de propagação ou educação popular, pretendia difundir um novo modo de ver a realidade sócio-cultural atentando à dinâmica de processos e suas interações.

As fontes levantadas e examinadas trouxeram à consciência a historicidade de compêndios criados e usados em escolas no Brasil. Uma obra de especial significado então descoberta e estudada foi compêndio editado por Abílio César Borges (1824-1891), Barão de Macahubas, e dedicada à Princesa Isabel. Nela encontram-se publicados cantos em vários idiomas para serem cantados em escolas da Bahia e que também foram difundidos em outras regiões do Brasil. Essa obra foi tratada sob diversos aspectos em debates para a reorientação de cursos de formação de professores de iniciação musical sob a orientação teórica do movimento.

Entre outras obras levantadas e discutidas, encontrava-se, de São Paulo, o Ensino de Música pelo Método Analítico de Carlos A. Gomes Cardim (1875 -1938) e aquelas de representantes do movimento orfeônico das primeiras décadas de fins do século XIX e início do século XX em Portugal e do Brasil nos seus respectivos contextos histórico-culturais.

A fase marcada pelo nacionalismo dos anos de 1930 e 1940 do canto orfeônico, liderada sobretudo por Heitor Villa-Lobos (1887-1959) levou a novas aproximações e considerações sobre os fundamentos ideológicos de natureza política do ensino musical. Várias publicações e edições musicais para fins escolares foram analisadas. Entre elas, uma atenção especial foi dedicada aos cantos escolares de H. Villa-Lobos, publicados em grande número de cadernos e que tiveram larga difusão.

Ao lado de algumas obras de compositores do repertório europeu adaptadas e comn texto em português, Villa-Lobos criou composições com base em cantos do folclore brasileiro, arranjadas para serem cantadas em coro, possibilitando em geral acompanhamento ao piano e bandinhas rítmicas. Utilizou-se sobretudo de cantos infantís coletados da tradição oral pelo compositor ou de outras publicações, adaptando-os nas suas composições.

Tradições orais e folclore aplicado

A pesquisa do cancioneiro infantil na tradição popular era já de longa data nos estudos de Folclore. Pesquisadores da área, entre êles Rossini Tavares de Lima, salientaram em diálogos no Museu de Artes e Técnicas Populares, a existência de problemas relativamente à aplicação de resultados de pesquisas de tradições orais em livros didáticos.

Villa-Lobos, assim como outros que assim procederam, baseou-se em determinadas versões de cantos praticados na tradição oral ou realizou modificações quanto a texto ou melodia. Estas, difundidas, levaram a um nivelamento, a um empobrecimento quanto à diversidade de versões, com consequências para os estudos culturais e musicais. Por um lado, nem todos os pesquisadores estiveram em condições de grafar os cantos ouvidos adequadamente, oferecendo apenas notações sumárias. Nem sempre os textos considerados e divulgados foram os mais significativos, tendo-se omitido em geral expressões, versos e estrofes que poderiam abrir perspectivas para interpretações de sentidos.

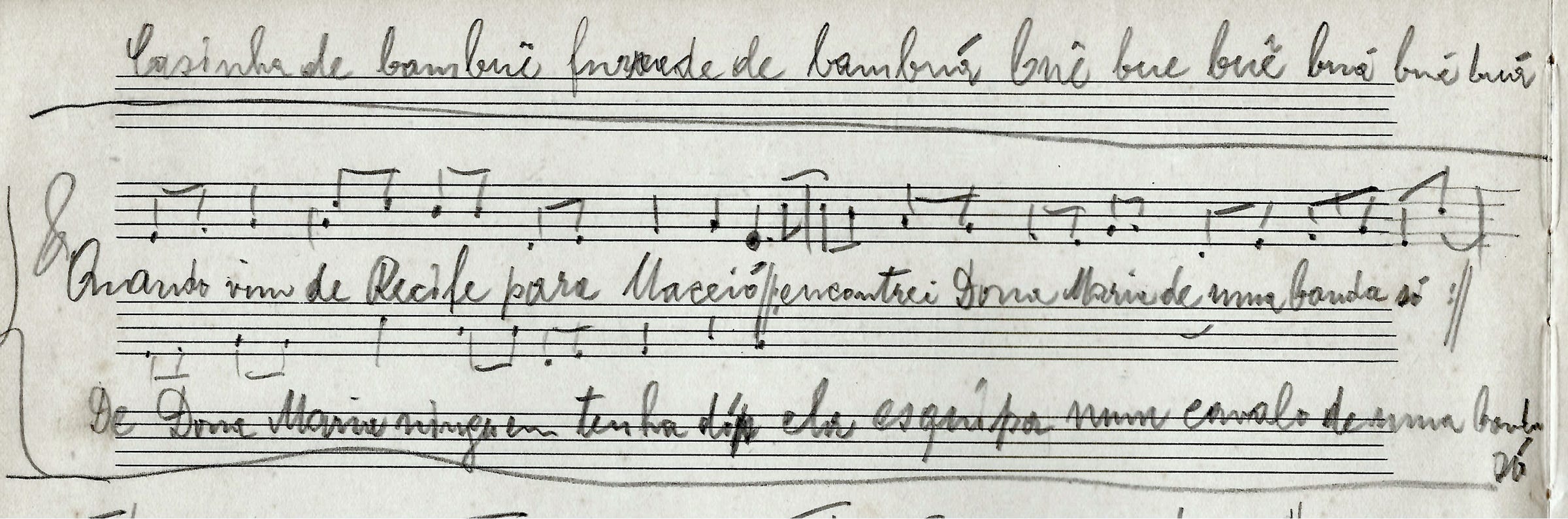

Problemas de grafias e transcrições

Com a introdução da área da Etnomusicologia nos cursos de Licenciatura, voltou-se a considerar com mais atenção a problemática da grafia de cantos da tradição oral ouvidos por pesquisadores. Melodias anotadas eram em geral sumárias, o que não apenas podia ser considerado a partir da formação auditiva e teórica insuficiente de pesquisadores, mas sim também a partir do emprêgo de uma notação não adequada ao registro mais diferenciado em todos os seus parâmetros.

Essa problemática tinha sido reconhecida por Martin Braunwieser (1901-1991), que dera particular atenção à grafia de cantos tradicionais, indigenas e africanos nos seus trabalhos da Missão ao Nordeste do Departamento de Cultura de São Paulo em 1938 e que, como antigo diretor e professor do Instituto Musical de São Paulo, sempre salientara o significado não só da formação auditiva como também da transcrição musical. Foi essa preocupação que levou já à época da Missão ao emprêgo de aparelhos de gravação.

Nivelamento e estandartização

O nivelamento do cancioneiro infantil através do folclore aplicado por autores de cantos escolares de autores como H. Villa-Lobos foi um dos temas considerados como ponto de partida dos estudos etnomusicológicos voltados à preparação de educadores em cursos de Licenciatura.

O objetivo dos estudos foi o de considerar a diversidade de versões de textos e melodias em diferentes contextos. Alunos provenientes de diferentes regiões ou cidades em escolas de contextos urbanos marcados por pluralidade como São Paulo, traziam muitas vezes versões dos seus respectivos locais de origem e formação e essas não deviam ser niveladas com a transmissão de cantos difundidos em publicações. O ensino de cantos infantís, assim como brinquedos e jogos, também aos filhos de imigrantes de outros países, deveria considerar diferenças e procurar caminhos para a sua aplicação na prática.

Um trabalho de pesquisa interestadual

A estudante Maria Expedito Borges do Amaral, que passara a sua infância no Rio de Janeiro, vivera em Minas Gerais e transferira-se para São Paulo, desenvolveu um trabalho sobre as diferenças que constatou entre cantos do folclore infantil nas várias cidades onde atuara. Considerando essas diferenças, passou a analisar o emprêgo de material folclórico em composições, em particular naquelas criadas para uso escolar, analisando neste sentido obras de H. Villa-Lobos.

No seu trabalho, partiu do conceito de que o folclore não era estático e homogêneo, mas sim dinâmico e mutável, um tema atual na época a partir de publicação do livro Dinâmica do Folclore de Edson Carneiro (1912-1972. Esse escritor e sua obra foram foco de atenções no ano marcado pelo seu falecimento e que foi aquele da introdução da matéria Etnomusicologia .

De início, a pesquisadora salienta no seu texto que a sua própria experiência trouxera à consciência que, sob o aspecto dos estudos da cultura do quotidiano, o folclore apresentava diferenças nos vários contextos. Compositores de obras para uso escolar, como H. Villa-Lobos e Aricó Júnior, utilizando-se de uma determinada versão nas suas composições, contribuiam à criação de estereótipos. Constavam-se assim diferenças entre os canticos transmitidos por educadores nas escolas e aqueles conhecidos pelas crianças no seu meio.

Lúdica e representações

A pesquisadora analisou diferenças entre brincadeiras cantadas em vários estudos de caso. Em primeiro lugar, demonstrou as diferenças na brincadeira do Seu lobo está aí no Rio de Janeiro e em São Paulo sob o aspecto do seu desenrolar e dos cantos entoados. A brincadeira, com o mesmo roteiro, era conhecida em Minas Gerais, mas com outra melodia.

Do Rio de Janeiro, considerou o divertimento do Eu sou pobre, pobre, pobre, que, segundo a sua experiência, era pouco difundido em São Paulo.

Diversas diferenças pôde observar em cantigas de roda, entre outras na muito divulgada Terezinha de Jesus. Uma das versões incluia uma quadra que pelo que tudo indica remontaria ao segundo Império, uma vez que homenageava D. Pedro II. No Rio de Janeiro, essa cantiga apresentava um texto muito mais longo do que em São Paulo, podendo-se supor uma origem portuguesa. Em São Paulo, encontrou uma outra versão do texto daquela que conhecia do Rio de Janeirp,

Também do folclore infantil por ela vivenciado no Rio de Janeiro foi a cantiga Linda Rosa Juvenil, entoada em apresentação teatral de encerramento do curso primário. No seu trabalho, registra os personagens e o roteiro da encenação, que lhe parecia uma adaptação interrelacionada das estórias da Bela Adormecida e da Branca de Neve realizada por educadores. Tendo também vivido em Curitiba, ali notou diferenças na melodia da tradicional Ciranda, Cirandinha.

Textos e relações palavras/música

Em capítulo dedicado a diferenças entre letras de cantigas infantís, salienta de início que as diferenças por vezes não dizem respeito a uma quadra no seu todo, mas em uma ou outra palavra, exemplificando essa colocação em A canoa virou. Villa-Lobos, ao empregar esse texto, suprimiu uma palavra, empregando a expressão A canoa virou, deixá-la virar ao invés de A canoa virou per (pois) deixá-la virar. Passou a tratar de problemas similares em obras de outros compositores, analisando em particular a Rapsódia Brasileira de Vicente Aricó Júnior.

Diferenças no texto foram registradas também no Fui no Itororó, comparando as versões entoadas pelas crianças com o seu emprêgo no Fui no Itororó (II versão) para canto com piano, conjunto instrumental ou piano solo de Villa-Lobos. No Rio de Janeiro, cantara o Cai, cai, balão e o Vem cá Bitú de forma diferente do Vitú para Coro a duas vozes com piano ou conjunto instrumental popular de Villa-Lobos.

No caso do Caranguejo não é peixe e Mariquinhas morreu ontem, cantadas na sua infância em sequência numa mesma melodia, Villa-Lobos apresenta uma versão sem a última quadra.

No Cachorrinho está latindo, constatara também diferenças quanto às expressões Criô-la,la, (…) e O’squind°o lê lê (…) de São Paulo. Em Minha Machadinha, notou a diferença no uso do verso, no emprêgo de interjeições e sobretudo na melodia e no rítmo em comparação ao aproveitamento feito por H. Villa-Lobos. Supõe ter o compositor ter adaptado o que ouvira no seu arranjo Machadinha, fazendo modificações na linha melódica.

O Pai Francisco era conhecido em duas versões, apresentando também diferenças nos versos. Também aqui o aproveitamento de Villa-Lobos apresenta diferenças relativamente à tradição oral.

Um fato observado foi o acréscimo de palavras em cantigas pelas próprias crianças, o que leva a diferenças, demonstrando-as no caso do Passa, passa, gavião. Villa-Lobos considera essa divulgada cantiga em Lá na Ponte da Vinhaça, remontante esta a Sur la pont d’Avignon da tradição francesa.

Cantigas de ninar

Analisadas foram Bicho papão e Tutú Marambá, revelando esta última uma origem portuguesa, conhecida com diferentes melodias. A pesquisadora menciona que Mário de Andrade tinha recolhido em São Paulo uma melodia do Bicho papão que era similar a do Rio de Janeiro, mas que também era conhecida em diferentes versões e com letra que indicaria ter sido originada durante a guerra do Paraguai.

Adaptações de textos e melodias

Baseando-se em dados da literatura, menciona diferenças entre estados e regiões, exemplificando-as com a cantiga Bom Barqueiro que, no Pará, apresenta outra melodia do que aquela do Rio de Janeiro.

Tratando do aproveitamento do folclore no curso primário e pré-primário, lembra que educadoras costumam adaptar legras em melodias de acordo com determinadas ocasiões, levando a variantes quanto a texto. Exemplifica essas modificações em adaptação da melodia do Nesta rua para o Dia das Mães em comemoração em escola do bairro de Indianópolis. Registrou também adaptações do Ba,be,bi,bo,bu e o início com as palavras da canção para o canto em classe. A melodia do Ainda não comprei é adaptada para ser cantada como hino à Bandeira.

Cantos difundidos pela mídia

Diferenças também puderam ser encontradas em cantos carnavalescos, como o Tango maninha, cantado por sociedade carnavalesca Fenianos do Rio de Janeiro e que difere do Tengo Maninha conhecido em Manaus.

Musica popular na prática escolar

Passando a considerar o folclore do quotidiano, menciona por fim que na prática escolar da atualidade, as educadoras utilizam-se de melodias de música popular em voga. Empregam por exemplo a Montanha para o tratamento da mensagem contida na letra ou Meu Pai Oxalá para esclarecerem concepções do Candomblé. Na primavera, aproveitam texto de Vinicius de Morais em Rancho das Flores.

Na pesquisa cultural dirigida ao quotidiano, a pesquisadora constata por fim que as crianças e as educadoras aproveitam do que ouvem no seu meio envolvente e assim de canções difundidas pelo rádio e televisão. Esse procedimento leva e exige a cooperação interdisciplinar. Um professor da área de Comunicação e Expressão - que abrange música, línguas e educação física - colabora com professores de História e mesmo de Educação Moral e Cívica. Neste sentido, o professor de Educação Musical poderia e deveria contribuir a todas as áreas de ensino.