Prof. Dr. Antonio Alexandre Bispo

Universidade de Colonia

ANAIS BRASIL-EUROPA

ESTUDOS CULTURAIS E MUSICOLOGIA EM CONTEXTOS GLOBAIS

Prof. Dr. Antonio Alexandre Bispo

Universidade de Colonia

ANAIS BRASIL-EUROPA

ESTUDOS CULTURAIS E MUSICOLOGIA EM CONTEXTOS GLOBAIS

CANDOMBLÉ NA ETNOMUSICOLOGIA

SALVADOR

SÃO PAULO: VILA EMA, VILA PRUDENTE

FACULDADE DE MÚSICA E EDUCAÇÃO MUSICAL DO

INSTITUTO MUSICAL DE SÃO PAULO

RECAPITULANDO A PESQUISA

SAÍDA DE IAÔ

DE ESTÁCIO ROBERTO KILCIAUSKAS

1973

Candomblé na Etnomusicologia em São Paulo - Escopo da Etnomusicologia na formação de educadores -Contextos religiosos e culturais de educandos - Estudos precedentes - Inter- e transdisciplinaridade - Pesquisa e projeto: Vila Prudente, Vila Ema - Saída de Iaô - Narrativas e explicações - Instrumentos: atabaques e toques - Desenvolvimentos subsequentes

Candomblé foi tema de estudos na área de Etnomusicologia da Faculdade de Música e Educação Musical/Artística do Instituto Musical de São Paulo de 1972 a 1974. Esses estudos partiram de pesquisas e entrevistas conduzidas na Bahia em 1971 e 1972, dirigiram porém a atenção a práticas de culto na região metropolitana de São Paulo e em Santos. Essa atenção decorreu dos objetivos da Etnomusicologia no âmbito da Licenciatura em Educação Musical.

Etnomusicologia na formação de educadores

Essa área de estudos tinha como finalidade preparar educadores à sua atuação em escolas marcadas por diversidade etno-cultural da metrópole, Deviam receber conhecimentos que possibilitassem o reconhecimento de valores culturais dos diferentes grupos da sociedade e dos processos em que se inseriam a serviço de uma prática educacional adequada. Deviam ter a sua percepção aguçada para a percepção de valores e sentidos de expressões culturais, sendo incentivados a considerá-los na prática educacional, em aulas e eventos escolares. A auto-consciência cultural e a auto-estima dos educandos deviam ser promovidas, assim como fomentadas atitudes mentais e psíquicas marcadas por tolerância e respeito.

Contextos religiosos e culturais de educandos

Esses estudos deviam ser acompanhados pela realização de trabalhos de pesquisa pelos educadores nos seus respectivos contextos de atuação. Muitos deles já atuavam em escolas de bairros afastados, periféricos, marcados pela presença de migrantes, em particular da Bahia e de Estados do Nordeste, moradores sobretudo da Zona Leste da capital. Foi nesses contextos urbanos e sócio-culturais que se desenvolveram pesquisas referentes ao Candomblé em São Paulo.

Esses estudos foram conduzidos concomitantemente com aqueles dedicados à Umbanda na Etnomusicologia, diferenciando-se destes sob diversos aspectos, considerados e discutidos em aulas e nos trabalhos de pesquisa desenvolvidos. Vários dos estudantes frequentavam centros de Umbanda, trazendo conhecimentos de dentro de concepções e da prática de culto, em menor número eram aqueles que pertenciam a círculos que se identificavam como sendo de Candomblé.

O tratamento de tradições e práticas de culto exigiam ser consideradas sob outros critérios daqueles que tratavam de expressões tradicionais estudadas na tradição dos estudos de Folclore. Esse cuidado diferenciador era sempre salientado por pesquisadores e praticantes desses cultos, lembrando que esses cultos não deveriam ser considerados como manifestações folclóricas. Essas advertências revelavam um mal-entendimento de conceitos e de áreas de estudos, traziam porém à conscioência a necessidade de perspectivas adequadas, científico-religiosas ou de religião comparada no seu tratamento. Por outro lado, o estudo desses expressões de culto, embora considerando visões internas daqueles que neles se inseriam, deviam manter a sua natureza científica, esclarecedora.

Estudos precedentes

Conhecido sobretudo da Bahia e do Nordeste do Brasil, o Candomblé e formas de culto afins na Etnomusicologia puderam basear-se em grande número de publicações, uma literatura considerada, comentada e questionada sob muitos aspectos de início de respectivos cursos de expressões religiosas na Etnomusicologia.

O tratamento do tema no Instituto Musical de São Paulo inseria-se numa tradição da pesquisa vinculada ao nome de Martin Braunwieser (1901-1991), até 1971 diretor da instituição. Como membro da Missão ao Nordeste do Brasil do Departamento de Cultura de São Paulo em 1938, músico, compositor e pesquisador formado em Salzburg, tendo desenvolvido estudos culturais de natureza músico-etnológica na sua juventude, Braunwieser teve a oportunidade de vivenciar e estudar formas tradicionais de culto religioso como do Xangô, realizando transcrições, gravações e considerado o grafado em próprias composições. A sua obra Ogum foi escolhida como emblema desses estudos na área da Etnomusicologia, sendo analisada a partir das anotações de campo feitas pelo compositor. Martin Braunwieser tinha sobretudo, pela sua própria afinidade e conhecimento de correntes místicas e esotéricas, em particular através de sua esposa Tatiana nos seus elos com a teosofia, antroposofia e espiritualismo, a sensibilidade para a percepção de sentidos em imagens e representações.

A consideração desses cultos nos estudos culturais empíricos foi marcada por debates, por questionamentos de interpretações pouco fundamentadas e de hipóteses arbitrárias sempre repetidas. Um dos debates marcados por discordâncias teóricas, decorrentes de diferentes posições, perspectivas e interpretações era ainda de atualidade quando da introdução da Etnomusicologia foi aquele entre Rossini Tavares de Lima (1915-1987) e o sociólogo e antropólogo Roger Bastide (1898-1974).

Inter- e transdisciplionaridade

Esse debate decorreu em época na qual se procurava uma redefinição do termo folcllore e do objeto de estudos de do que deveria ser uma ciência de folclore compreendido este como cultura espontânea segundo alguns pesquisadores. Outro caminho no debate teórico era aquele proposto pelo movimento de renovação dos estudos culturais e musicais do movimento Nova Difusão e do seu Centro de Pesquisas em Musicologia. Não a categorização de áreas de estudos e esferas, do erudito, popular e folclórico deveria marcar perspectivas e procedimentos, mas simum direcionamento da atenção a processos ultrapassadores de delimitações. Essa orientação e o intento de promoção de uma nova mentalidade, aberta, não marcada por categorizações e compartimentações favoreceu o tratamento do tema, cujo significado era indiscutível, também e sobretudo para os estudos musicológicos.

Os estudos foram favorecidos pelas relações já existentes com estudiosos e músicos baianos, em particular dos Seminários de Música da Universidade Federal da Bahia. Esses elos tinham sido desenvolvidos por ocasião de festivais internacionais desde 1969 e em encontros realizados em Salvador em 1971 e 1972.

Pesquisa e representação: Vila Prudente, Vila Ema

Em 1973, o estudante Estácio Roberto Kilciauskas realizou um trabalho de pesquisas e sua aplicação na prática de ensino com alunos do Colégio Estadual de Vila Prudente. Essa instituição de ensino era marcada pela diversidade de origens e étnico-culturais de seus alunos. Na história desse bairro operário, os imigrantes italianos tinham desempenhado papel relevante, mas a constituição das classes dava testemunho da acentuada presença de descendentes de africanos na sua população.

O pesquisador, já atuante como professor de Educação Artística nesse colégio, procurou considerar em aula e em entrevistas aspectos da Umbanda e do Candomblé, surgindo então um projeto de realização de uma encenação cerimonial como prática educativa. Primeiramento, cogitou-se a realização de uma encenação de prática umbandista, decidindo-se por fim pela representação de um aspecto do Candomblé como praticado no bairro.

Nessa encenação, o ator principal foi um aluno do primeiro colegial, que tinha sido desde a idade de cinco anos atabaquista de vários centros de umbanda, mas que passara a frequentar o Terreiro de Candomblé da Nação Angola de Vila Ema.

A encenação devia ser vista como tal, ou seja, não como um ato religioso, mas sim um aproveitamento de expressão cultural para fins didáticos. Ela decorreu fora de um terreiro, sem um verdadeiro Pai de Santo, com a participação de grande número de alunos não-envolvidos na prática religiosa, visando apenas representar o que acontece dentro do Candomblé. As roupas usadas eram autênticas, o ogan também era autêntico, um rapaz de 18 anos, com 13 anos de prática de atabaque. Uma das meninas era neta de Santo, da Menininha de Gantois da Bahia, raspada no Santo há mais de sete anos, dona de terreiro na cidade de Santos.

Saída de Iaô

Em primeiro lugar, o apresentador advertiu os assistentes que o que iriam assistir seria extremamente complexo. Acentuou que, na representação, tratava-se um aproveitamento de expressão popular de culto para fins didáticos, resultado de um projeto de conscientização dos alunos quanto aos contextos em que vivem e a seus condicionamentos culturais.

Na encenação tomavam parte pessoas que praticavam o culto e outros que eram apenas interessados e o faziam com boa vontade. Por mais que tudo parecesse próximo do real, existiria uma grande barreira entre o representado e o ato de culto. Para compreender-se a complexidade do apresentado, bastaria pensar que a pessoa que fica recolhida no Roncó por três meses, mesmo após esse período de tempo não conseguiria aprender todo o conteúdo os mistérios que seriam representados.

Narrativas e explicações

O pesquisador explicava de início que no ritual do Candomblé, como praticado no terreiro, tem início com a jogada dos búzios e culmina com a caída de quelê, ou seja de conchinhas do mar usadas para conhecer qual o santo que é carregado na cabeça, no colo e nos pés. A representação tinha início com o Pai de Santo aparecendo e dizendo: O Equédi, venha cá. Este, saindo detrás da cortina, indaga: O que foi Pai?. O Pai, já limpou o Roncó? Equédi é a Mãe de Santo que cuida dos mesmos. Nesse teor prosseguia a representação, cujos textos foram registrados no trabalho apresentado

Na representação, o narrador comentou as diferentes fases da apresentação. Descreveu o momento quando a Equédi entra com os búzios para o jogo e os entrega nas mãos do Pai. Como elucidado, esse jogo seria guardado em segrêdo, não se sabendo exatamente como é feito. A seguir, rezou-se o Angorossi para Xangô.

O narrador descreveu o momento no qual os filhos de santo estão bolados, ou seja virados ou em transe. O pai recolhe um por um no Roncó onde ficam 21 dias sem ver a luz do sol, fazendo os sacrifícios para cada santo. Conforme o santo, há diferentes obrigações.

O narrador comentou o canto Paó, entoado no dia da saída do Roncó. Elucidou que é cantado com os filhos ajoelhados em determinada posição e que, a uma ordem do Pai, batem palmas em ritmo determinado. Uma descrição pormenorizada foi feita pelo narrador do Banho de Abó, um banho com um preparado especial, feito especialmente para o santo. Salienta que filhos que ainda não viraram no santo, depois do banho geralmente viram. Nesta parte, o Pai já tinha autorizado dois filhos por vez.

O narrador referiu-se aos acontecimentos que se passam depois de 19 dias no Roncó. Na sexta-feira, tinham sido feitas as curas, ferimentos provocados com navalha e queimaduras no braço ou em outras partes do corpo da Iaô, enquanto estava em transe. Lembrou que, na hora em que se processam as curas, os filhos de Santo não sentem dor física, como dizem, sentindo-as apenas quando voltam ao estado normal.

Em seguida, o narrador comentou quando a Iaô encontrav-se, na cena representada, já virada no santo, estando em transe. O Pai a desvira e ela sente um pouco de dor. Este ato é feito com todos os outros que estão no mesmo barco, isto é, com todos que entraram juntos no Roncó.

O narrador comentou em outra sessão a saída dos Iaôs e o despacho dos Exus. Os Iaôs não podem ouvir o cantar para Exú durante os três meses em que estão de quelê, que é uma espécie de gargantilha. Existe uma série de proibições para os Iaôs nessa fase. Por fim, o narrador relata que, após os pontos para Exú, os Iaôs irão sair cada um com a roupa própria do seu santo. Esse é o momento em que cada um dará o nome que deverá ser usado pelo filho de santo, mesmo que não esteja no terreiro. Assim, se um Iaô diz o nome de Mirangê e o seu nome era João, este nome dever ser esquecido, passando a usar-se somente o de Mirangê. Depois de dado o nome, o santo dá também o Ilá, que é o canto ou grito próprio de cada santo.

Todos que rasparam ficam três mêses com o quelê e já são considerados adeptos praticantes. Após sete anos de trabalhos, poderão abrir um terreiro, raspar os santos e comandar toda a série de mistérios não mencionados na apresentação.

Instrumentos: atabaques etoques

Uma atenção especial foi dada pelo pesquisador aos instrumentos e aos toques. Os rítmos usados durante o toque são feitos no atabaque principalmente, havendo um toque para cada santo. O mais difícil seria o barra-vento. O tabaqueiro, o Ogan, deve obrigação a esse santo, sendo a sua missão cuidar do atabaque. Ele não vira no santo durante as cerimônias como os outros filhos. O pesquisar salienta que o cargo de Ogan é tão importante quanto o de Pai de Santo, tanto é que após pedir a benção ao pai, o filho deve-se benzer ao pé do atabaque. Dizem que se o atabaqueiro virar o atabaque, este pode destruir a casa, fazendo com que tudo saia errado.

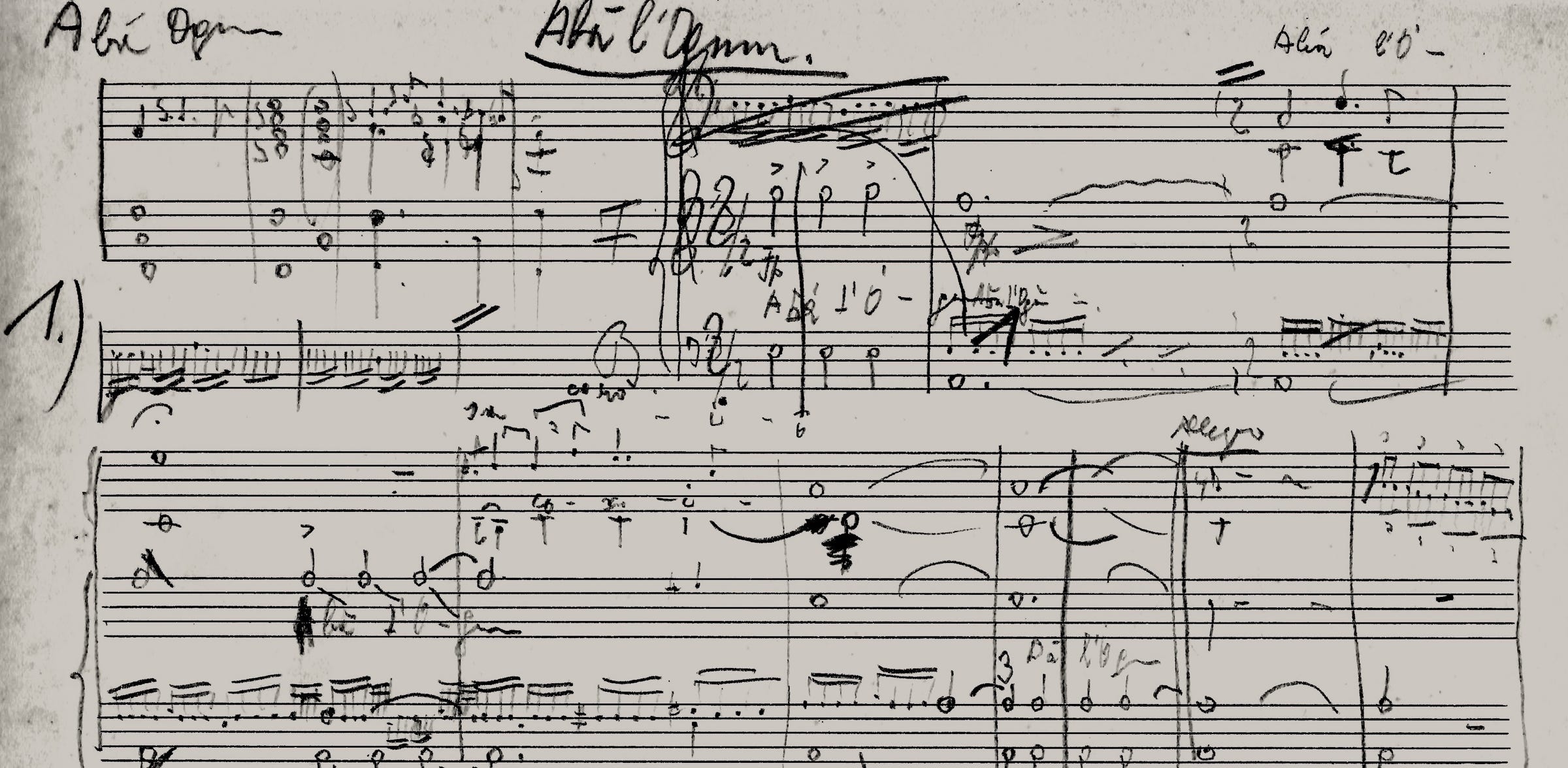

Os instrumentistas aprendem os toques com os mais velhos em transmissão oral. Com essa menção, o pesquisador salientou no seu trabalho e na representação o significado dos toques e dos cantos no culto. Salientou porém a dificuldade que encontrou em grafar esses cantos para a realização do trabalho a ser entregue como término de curso na área da Etnomusicologia.

Desenvolvimentos subsequentes

Os estudos do Candomblé realizados em São Paulo e o projeto de pesquisa e de aplicação para fins escolares dos conhecimentos na representação da saída de Iaô no âmbito da Etnomusicologia em cursos de Licenciatura em Educação Musical/Artística de São Paulo despertaram atenção em estudos etnomusicológicos e etnológicos nos institutos de Etnomusicologia e Etnologia da Universidade de Colonia a partir de 1975.

Os conhecimentos, que em muitos casos exigiam e exigem a revisão de hipóteses de origens e de interpretação que marcam a literatura afro-brasileira, levaram a debates que foram conduzidos através de décadas. Foram acompanhados por colocações polêmicas de pesquisadores que não estiveram dispostos a questionar convicções estabelecidas, embora infundadas. Os estudos foram aprofundados e discutidos em encontros, conferências, aulas e publicações. Foram tratados em particular em estudos de fundamentos, de religião-comparada, do Gnosticismo e da mística hebraica nas suas diversas contextualizações. Importante evento foi o Simpósio Internacional Tradições Cristãs e Sincretismo, levado a efeito em várias cidades da Alemanha com a participação de grande número de pesquisadores brasileiros em 1989.